Architetto del vittoriano

Un architetto intraprendente

Originario di Montalto delle Marche (AP), Giuseppe Sacconi si era trasferito a Roma nel 1874. Appena trentenne si aggiudicò nel 1882 il secondo e decisivo concorso per il Vittoriano, con un progetto ispirato alla tradizione classica e del Rinascimento e al linguaggio di Donato Bramante. Il 22 marzo 1885 si svolse la cerimonia della posa della prima pietra del monumento, e l’avvio del cantiere che Sacconi seguì, come direttore, per vent’anni. Il monumento, inaugurato ancora incompleto nel 1911, fu concluso negli anni trenta del Novecento.

Età Umbertina

Architetto protagonista della seconda metà dell’Ottocento, Giuseppe Sacconi lavorò principalmente durante il regno di Umberto I di Savoia, la cosiddetta “età umbertina”, quando il nostro Paese, da poco unito, conobbe un intenso sviluppo per quanto riguardava gli spazi urbani pubblici e le costruzioni di tipo celebrativo. Il tutto era finalizzato a fornire un simbolo evidente dell ‘unificazione appena raggiunta, creando uno “stile nazionale” che riuscisse a farsi portatore degli ideali patriottici e celebrando casa Savoia, la dinastia sotto il cui nome fu creata l’Italia.

Luogo simbolo di rinascita

La scelta del luogo non fu casuale, il Campidoglio è uno dei più importanti e famosi dei sette colli di Roma perché è qui che, secondo la leggenda, fu fondata la capitale d’Italia a pochi passi dal Colosseo, che rappresentava al massimo la Roma imperiale. Simbolicamente fu deciso di edificare lì il Vittoriano, in perfetta contrapposizione con San Pietro, simbolo invece del potere temporale dei Papi.

Nel 1884 la commissione reale votò all’unanimità Giuseppe Sacconi che nel suo progetto si ispirò ai grandi santuari ellenistici come l’altare di Zeus a Pergamo e il Santuario della Fortuna Primigenia di Palestrina.

L’ambizione generale era di andare oltre la stratificazione storico-urbanistica della Roma papale, trasformando la città in una moderna capitale europea al pari di Berlino, Londra e Parigi dove edifici come la Porta di Brandeburgo, l‘Admiralty Arch e l’Opéra Garnier sono il simbolo dell’orgoglio e della potenza delle rispettive nazioni. Il Vittoriano, pensato come un “foro” aperto ai cittadini, sarebbe stato l’analogo per Roma e l’Italia.

Memorie di epoche demolite

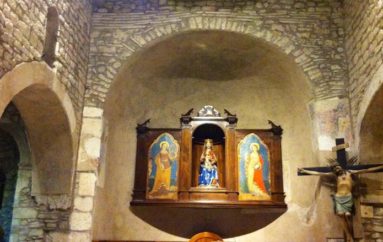

Indispensabili furono ritenute le demolizioni perché il Vittoriano sorgesse nel cuore del centro storico di Roma. Il Medioevo e il Rinascimento furono letteralmente decapitati per ricavare il vuoto nell’area di quella che un tempo era Piazza S. Marco (diventata Piazza Venezia). Interi quartieri rasi al suolo, un irripetibile scenario di secoli perduto per sempre: Palazzo Frangipane-Vincenzi, Palazzo Bolognetti-Torlonia, per un secolo uno dei più fastosi d’Europa e traboccante di opere d’arte dove i principi davano i loro magnifici ricevimenti, e ancora, la Torre di papa Paolo III e il Convento Francescano dell’Ara Coeli con il bellissimo Chiostro, la casa del pittore Giulio Romano, la bottega di Pietro da Cortona; scomparvero anche l’antica via della Pedacchia, via Macel de’ Corvi con la casa dove visse e morì il sommo artista Michelangelo e il vicolo di Madama Lucrezia. Clivi, rampe, corti interne, brevi scalinate, vicoli, case modeste e piccoli gioielli medioevali incastonati tra la piazza ed il colle Capitolino.

Alcune autorevoli personalità, tra cui il sindaco di Roma Leopoldo Torlonia e l’archeologo Rodolfo Lanciani, manifestarono energicamente contro le demolizioni. L’accademico Ruggiero Bonghi, in sede parlamentare, protestò contro le demolizioni esortando il sindaco di Roma, che inoltrò una dura disapprovazione verso gli espropri e i relativi abbattimenti.☺