Diritto alla morte?

“Le persone umane sono la vera ricchezza delle nazioni”. Con queste parole il primo Rapporto sullo Sviluppo Umano, del 1990, introdusse una argomentazione vigorosa a favore di un nuovo modo di concepire lo sviluppo. Che il fine ultimo dello sviluppo debba essere la creazione delle condizioni necessarie perché ciascun individuo possa condurre una vita lunga, sana e produttiva, nella libertà personale e in relazioni pacifiche e dignitose con tutti può, oggi, apparire scontato.

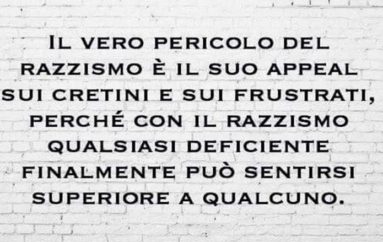

Purtroppo da tempo lo spazio planetario offre lo spettacolo di un caos inquietante nella sua scandalosa opacità. Il mondo inglobato nel capitale, stressato dalla concorrenza competitiva del mercato, gravato dall’indebitamento smisurato e dalle diseguaglianze abissali, è uno scenario instabile e confuso, attraversato da rigurgiti di collera, agitato da un’ostilità diffusa. La pace spettrale scivola nella guerra endemica, l’amico non si distingue più dal nemico, ogni volto assomiglia ad una maschera e tutto sembra avvenire sotto falsa bandiera.

Dopo la morte di Dio, la morte del prossimo rivela la scomparsa della seconda relazione fondamentale dell’uomo. L’uomo cade in una fondamentale solitudine. È un orfano senza precedenti nella storia. Lo è in senso verticale – è morto il suo Genitore celeste – ma anche in senso orizzontale – è morto chi gli sta vicino. È orfano ovunque volga lo guardo. Circolarmente, questa è la conseguenza ma anche la causa del rifiutare gli occhi degli altri: in ogni società, infatti, guardare i morti causa turbamento.

Come salvare questa umanità in bilico se è vero che allo stato attuale le disuguaglianze tra ricchi e poveri continuano a crescere in maniera vertiginosa? I focolai di guerra, le stragi e gli attentati terroristici si moltiplicano mentre i maltrattamenti della natura producono effetti devastanti lasciandosi dietro solo macerie e morti. La lenta erosione dei luoghi antropologici pare il risultato di ciò che Marc Augé chiama il peccato originale della nostra società: la volontà di potere. Tentazione che ha riguardato da vicino l’Occidente, in particolare nell’impresa coloniale, e che oggi si mostra con altrettanta evidenza nella doppiezza tra linguaggio universale e la condizione in cui versano milioni di persone nel mondo.

Scriveva Primo Levi: “È uomo chi uccide, chi fa o subisce ingiustizie; non è uomo chi, perso ogni ritegno, divide il letto con un cadavere. Chi ha atteso che il suo vicino finisse di morire per togliergli un quarto di pane, è, pur senza sua colpa più lontano dall’uomo pensante, che il più rozzo pigmeo e il sadico più atroce. Parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta: ecco perché è non-umana l’esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l’uomo è stato una cosa agli occhi dell’uomo”.

Nelle ultime settimane sulla stampa italiana hanno avuto ampio rilievo gli atti del consiglio regionale toscano che regolamentano le procedure di accompagnamento nel fine vita. Ricompare il discorso del “diritto alla morte”, alla eutanasia. Chiediamoci seriamente: esiste un diritto alla morte, e soprattutto un diritto a dare la morte? L’antico giuramento di Ippocrate, ancora nel XXI sec. d. C., viene pronunciato dai medici al conseguimento della laurea in medicina: “Consa- pevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione; di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale; di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute; di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte, di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato; ecc…”.

Davanti all’impegno di prendersi cura del malato e del moribondo, riappare sempre il “peccato originale” della nostra società: la volontà di potere “assoluto” anche sulla vita dell’altro o della propria di cui dovremmo, invece, aver cura con dedizione perché la vita dell’uomo non sia “una cosa agli occhi dell’uomo”. ☺