Marina abramovic: balkan baroque

Santa, sciamana, strega, presuntuosa, pazza. L’hanno definita così ed in altri modi Marina Abramovic: il corpo e l’arte. Un corpo che ha usato e disciplinato nella Belgrado degli anni ’70: una ragazza con lunga treccia che frequenta i circuiti alternativi della città. Già le sue performance, la sua body art, sono famose perchè sembra sottoporsi ad ogni genere di tortura. Si tagliuzza, si brucia, spinge il pubblico a ferirla. Sembra una guerriera sopravvissuta a lunghe battaglie, ma non tutti sanno che quando tornerà a casa, se non saranno le dieci di sera, la madre Danica la picchierà con torture e mezzi più crudeli di quelli con i quali lei si mostra nelle perfomance.

Nasce nel ‘46 a Belgrado da genitori partigiani, militari durante la seconda guerra mondiale. I due avevano una formazione quindi molto rigida tanto che Marina vive tutta la sua infanzia attraverso un una forma di militarismo e anche di crudeltà da parte della madre. Tutto parte del suo nome: suo padre ha infatti avuto l’indelicata idea di battezzarla con il nome del suo grande amore che non è purtroppo la moglie Danica ma la sua amante. Danica, la madre, ha sempre odiato la bambina, incolpevole, dal primo istante. Marina cresce tra il pessimo rapporto fra i genitori, si difende come può, cerca di isolarsi da episodi quale ad esempio di “pentole bollenti rovesciate sul parquet quando il padre risponde ingenuamente sì alla moglie che domanda – vuoi un po’ di minestra calda?”- Si odiano ma non si lasciano, hanno la pistola carica sul comodino ma non ci pensano nemmeno a separarsi.

Scrive Marina: “È incredibile come la paura venga costruita dentro di te dai tuoi genitori, dagli altri che ti circondano: sei così innocente!” Per lei l’innocenza dura poco, la perde un mese dopo l’altro perché deve sopravvivere, tanto è vero che comincia ad avere continue emorragie e deve stare dentro l’ospedale un intero anno. Il clima familiare l’ avvicina all’uso sempre più azzardato del suo corpo. Ne ha avute tante di botte che non sente dolore e ha vissuto tante angherie che non conosce umiliazioni. Cosi ci possiamo spiegare, dopo che si è iscritta all’Accademia delle belle arti a Belgrado, i suoi primi lavori. Gli altri la considerano una pazza, lei dice che “è molto difficile ma se prendi tutto quello che fai come una questione di Vita o di Morte allora le cose accadono davvero”. Non accetta i limiti del corpo e quindi s’incide sul ventre una stella a cinque punte, si fustiga, si distende su una croce composta di blocchi di ghiaccio, si fa passare addosso pitoni che sono affamati da due settimane. Chi guarda è sconvolto dalla freddezza con cui la ragazza di Belgrado offre il suo corpo come spazio dove è possibile che lo spettatore faccia tutto come nella performance La lesione dove per sei ore gli spettatori possono fare quello che vogliono sul suo corpo. Iniziano timidamente, poi le tagliano i vestiti, poi qualcuno comincia a sputare e a farle del male, finché qualcuno prende una pistola. Sono divisi in due parti, lei non fa nulla, vincono i tolleranti e Marina è salva.

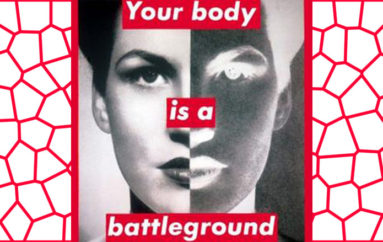

Nel 1935 Bertolt Brecht, in un saggio dal titolo Cinque difficoltà per chi scrive la verità, osservava in merito a questa categoria di artisti: “imperturbabili di fronte ai potenti ma nemmeno intrigati dalle grida delle vittime, vanno pennelleggiando i loro quadri”. Sardonicamente stigmatizzava l’ individualismo di coloro che vivono solo per sé stessi, senza disturbare il potere. Sono gli artisti che appunto “pennelleggiano” anche le disgrazie degli altri assecondando il “voyerismo del dolore” come osservò Susan Sontag. Ma se l’arte ha a che fare con la “verità” – osservava Brecht – allora essa non può essere compassionevole o estetica, ma combattiva. Se non è così, allora l’arte e la cultura che rappresenta l’Occidente, per parafrasare Adorno, è solo spazzatura.

In una delle tante opere di denuncia politica e sociale di Marina Abramovic, l’ artista utilizza il proprio corpo come materiale espressivo principale dell’opera. Presenta alla Biennale di Venezia del 1997 una performance intitolata “Balkan Baroque”, per la quale è premiata con il Leone d’Oro come “miglior artista” per l’effetto prodotto dalla presentazione dell’opera.

Per partecipare all’opera, i visitatori devono scendere una scala che li conduce in una grande stanza scarsamente illuminata, e sono immediatamente colpiti da un forte odore di carne avariata. Al centro della stanza c’è, infatti, un mucchio di ossa sanguinanti di buoi, in cima a cui l’artista siede cinque ore al giorno, per tre giorni consecutivi. La donna indossa una grande tunica bianca che subito si macchia di rosso, metafora di una purezza contaminata e ormai perduta, e passa le sue ore prendendo le ossa una ad una, rimuovendo con l’uso di una spazzola di metallo, acqua e sapone, ogni traccia di sangue e carne dalla loro superficie. La finalità dell’opera è quella di condannare la violenza dei conflitti, esprimere la consapevolezza che la guerra non si può raccontare, ma è una reale condizione che coinvolge gli uomini, i loro sensi e ogni prospettiva legata al futuro. L’artista montenegrina quindi, attraverso la sua performance profondamente provocatoria, vuole spiazzare lo spettatore coinvolgendolo – molti vomitano, svengono, fuggono via – per renderlo consapevole dei terribili eventi che si verificano nei conflitti armati.

Marina Abramovic, attraverso l’arte, mostrando la sua repulsione e il suo disgusto per i massacri della guerra, si propone, con la speranza di avere risultati positivi, di poter cambiare la storia dell’Umanità. Non ci è riuscita, come non ci riescono gli artisti palestinesi che dipingono sui sacchi di farina o sulle scatole di cartone, non ci riesce neppure la profanazione assoluta della foto del fratellino che porta sulle spalle la sorella più piccola terrorizzata.

Identifichi bambino. Non identifichiamo bene il genocidio. E scriviamo, usiamo l’arte in ogni forma non per imebellettarci ma per lottare.☺