Potere e violenza

E il potere, scopriamo, è uno strumento di comando, mentre il comando, ci si dice, deve la sua esistenza all’“istinto di dominio”. Ci torna immediatamente alla memoria quello che diceva Sartre a proposito della violenza quando in de Jouvenel leggiamo che “un uomo si sente più uomo quando riesce a imporre se stesso e a fare degli altri strumenti della sua volontà”, cosa che gli procura un “piacere senza confronti” (Hanna Arendet Sulla violenza).

È esploso il caso Weinstein che ripropone con urgenza il tema fra Potere e Violenza. Per non sbrigarmela come centinaia e centinaia di italiani (soprattutto italiane) che hanno iniziato il gioco del “se l’è meritato, è lei che l’ha voluto, dopo tanti anni e ottenimento di privilegi si ricorda ora di denunciare” per non comportarmi come certa stampa in fattispecie Libero e quel gentiluomo di Renato Farina che ha scritto in prima pagina, titolando “Prima la danno via, poi frignano e fingono di pentirsi”, e parlando di “prostituzione“. Vorrei davvero compiere una circumnavigazione sul mondo delle donne che hanno parlato, in arte, in libri, in opere, forse anche anticipando quell’hashtag #quella volta che, lanciato da un’attrice in questi giorni, e che è stato sommerso da confessioni di donne che hanno vissuto minime e massime violenze ed hanno taciuto, per vergogna, per paura di perdere il posto, per paura pura e semplice.

Credo che nello stupro ci sia dietro qualcosa d’altro rispetto all’animalità incontrollata: cioè l’ansia del potere, la conferma del potere o (rovescio della stessa medaglia) la frustrazione del potere mancato. Insomma in ogni caso la competizione verso il potere, di cui la donna-preda è solo simbolo. Lo stupro, a chi lo mette in pratica, “serve” a questo: a sentirsi “persona alfa”, a confermare o a dare l’illusione che la propria maggiore forza fisica rispetto alla vittima esprima e soddisfi più in generale il proprio potere. E sono, maschilismo e razzismo, due volti del potere che si intrecciano, due forme di organizzazione sociale che ancora arrivano a orientare discussione pubblica, azioni di governo, economie e strategie pubblicitarie, industria della bellezza e dell’informazione, business delle fake news, ricerca del consenso elettorale. E non è che le donne, nel tempo, non ne abbiano parlato, non si siano espresse, non ne abbiano scritto.

Dal passato faccio emergere solo il caso di Artemisia Gentileschi, pittrice del’600, di cui ho scritto in numeri precedenti. Il processo ad Agostino Tassi per lo stupro di Artemisia Gentileschi fu intentato da Orazio Gentileschi alla fine del febbraio 1612 a Roma, dopo la scomparsa del quadro “Giuditta”. Tassi era un pittore paesaggista, che collaborava con Orazio e frequentava abitualmente la sua casa. L’accusa è lo stupro, avvenuto almeno un anno prima, della figlia Artemisia Gentileschi, anche lei pittrice. La vicenda era stata taciuta per molto tempo; quando finalmente Gentileschi decide di sporgere denuncia, l’evento suscita numerose dicerie, tanto che in più occasioni il processo si trasforma in uno strumento di diffamazione di Artemisia che, vista con sospetto per aver taciuto per tanto tempo, è ritenuta consenziente dall’opinione pubblica.

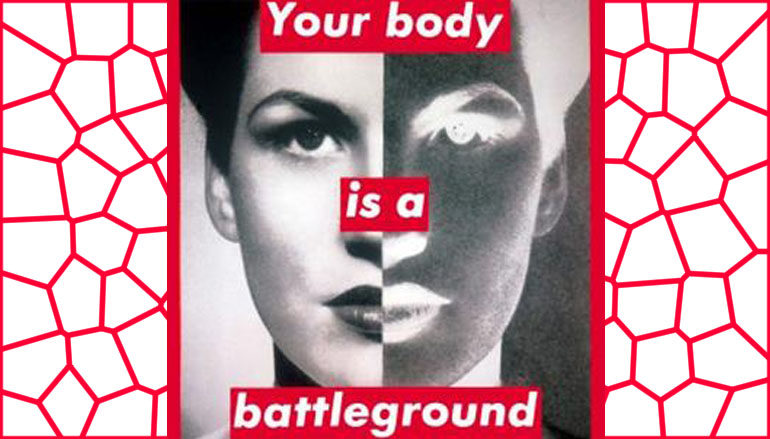

“Il tuo corpo è un campo di battaglia”. Rubando sintesi e incisività al linguaggio pubblicitario, Barbara Kruger (opera nel riquadro) fondava negli Anni Ottanta la sua cifra artistica, orientata a una pratica di scardinamento: saccheggiare l’estetica della comunicazione di massa e insieme contestare vizi, stereotipi e aberrazioni della società contemporanea. Guerra spietata al consumismo, capitalismo, pregiudizio, macchina del potere, militarismo, maschilismo.

Tante le opere significative che hanno preso di petto una materia così complessa e in continua evoluzione. Ne cito alcune. Ana Mendieta, Untitled (Rape Scene), 1973, artista intensa e radicale, morta tragicamente a soli 37 anni, portò avanti una ricerca serrata sull’identità di genere, sul tema della morte e della violenza sociale. Nel ’73, rimase turbata dalla storia di una studentessa, Sara Ann Otten, stuprata e assassinata da un coetaneo. Calatasi nei panni della vittima, invitò professori e colleghi nel suo appartamento, dove si fece sorprendere nuda, sanguinante, legata a un tavolo. Rimase così, immobile, per circa un’ora, mentre i suoi ospiti subivano e affrontavano la visiona brutale. Marina Abramovic, Rhythm 0, 1974 “Sul tavolo ci sono 72 oggetti che potete usare su di me come meglio credete: io mi assumo la totale responsabilità per sei ore. Alcuni di questi oggetti danno piacere, altri dolore”. Una giovanissima Marina Abramovic allestiva presso lo Studio Morra di Napoli un set clinico, a uso e consumo degli spettatori: sala operatoria, stanza dei balocchi o camera delle torture. Apparecchiato sul piano un arsenale eterogeneo, tra fruste, rose, lamette, bottiglie, profumi, catene, armi, scarpe, piume… Indifesa, come un oggetto inerte e muto, la Abramovic mise alla prova se stessa, ma soprattutto gli spettatori: la loro educazione, il loro inconscio, le loro pulsioni, perversioni o inibizioni. Dopo l’iniziale imbarazzo, gli argini si ruppero e la violazione del tabù si fece progressiva, dentro uno spazio di temporanea impunità. Chi le procurò dei tagli, chi la palpeggiò, chi la legò, chi le succhiò il sangue dal collo, chi la baciò, chi le tagliò i vestiti, chi le asciugò le lacrime. Qualcuno arrivò a metterle fra le mani una pistola carica. Un conflitto sociale simbolico esploso intorno a un corpo femminile. Sei ore di supplizio, per uno tra gli esperimenti più interessanti messi in campo dalla Body Art contro il sistema dominante.

Regina José Galindo, Perra, 2005. In scena c’era solo lei, minuta, vestita di nero, seduta su una seggiola. Sollevato un lembo della gonna, iniziava a incidere la coscia sinistra con un coltello. Regina José Galindo evocava l’orrore dello stigma sociale e della marchiatura a fuoco, segno distintivo di schiavi, criminali, prostitute: essere fuori dal sistema, vittime o irregolari, portando addosso il peso di una marginalità senza riscatto. Stuprate, torturate, uccise, le vittime riportavano spesso sui corpi martoriati delle scritte ingiuriose: la carne scalfita dalla lama, a segnare il territorio. ☺