u.s.a. e getta

In questo mese di gennaio, precisamente il giorno 20, assisteremo all’insediamento ufficiale alla Casa Bianca del presidente Donald Trump, eletto nelle elezioni del 5 novembre scorso. Si tratta di una ‘seconda’ presidenza che comincerà ufficialmente con il nuovo anno da poco iniziato, e chissà con quali auspici!

La democrazia (sic?) repubblicana degli Stati Uniti tende formalmente a rispettare le istituzioni e i rituali che si è data nel corso della storia, e l’insediamento del presidente – capo dell’esecutivo – è una delle sue manifestazioni più evidenti. Gli U.S.A., a prescindere dalle simpatie o meno per il nuovo presidente, si troveranno davanti ad una “strada incerta e difficile [che] è quella di uno sviluppo qualitativo, inteso come crescita di un benessere collettivo, capace non solo di accumulare ma anche di distribuire; di una cultura della democrazia consapevole del valore dei suoi contrappesi e dell’ indipendenza degli organi dello Stato, a iniziare dalla magistratura; delle pari opportunità garantite a tutti, a prescindere dalla condizione sociale di partenza” (Paolo Naso, Riforma n. 44/2024).

Al riguardo, sempre il professor Naso osserva che la vita pubblica degli Stati Uniti è stata sempre caratterizzata dalla civility [pronuncia: siviliti] “definita come una risorsa culturale e politica da recuperare e reinterpretare, e non solo dall’altra parte dell’ Oceano”. Soffermiamoci allora su questo vocabolo, di chiara derivazione latina, che sta ad indicare l’atto di mostrare riguardo nei confronti delle persone e delle loro opinioni, approcciarsi in maniera cortese verso tutti, anche se si è ricevuto un torto o un danno. Se poi pensiamo alla derivazione da civilis (latino), ci è facile comprenderne il significato.

Civility per assonanza somiglia all’italiano ‘civiltà’: va precisato però che nella nostra lingua il vocabolo assume più significati – tra cui quello dell’omologo inglese. Se vogliamo riferirci allo sviluppo culturale di un territorio o di un popolo nel corso dei secoli, l’inglese ricorre al termine civilization [pronuncia: sivilaizescion], presente già dalla metà del Settecento nel vocabolario anglosassone. Civility è quindi un modus di comportamento che la cultura angloamericana ha accolto ed applicato, ma che oggi manifesta una profonda crisi, come testimoniano i diversi studi che si interrogano sulla sua ‘quasi’ scomparsa recente.

Osteggiato soprattutto negli ultimi anni, spesso sottoposto a dure critiche, l’ atteggiamento che civility veicola, denominato anche politically correct oppure woke, non è più riconosciuto parte integrante del tessuto delle relazioni sociali tra gli abitanti degli Stati Uniti. “Qui in Italia pensiamo all’America come a un Paese occidentale, al pari di quelli europei. Anzi, tendiamo a considerarla il Paese leader di un gruppo molto unitario per valori, costumi, mentalità, ordinamenti, e così via. Un’Europa soltanto un po’ più grande, insomma, più ricca e qualche anno più avanti – con alcune, ovvie, differenze culturali, non superiori a quelle che si possono riscontrare tra i vari Paesi europei. … Non è così. La somiglianza è tanto superficiale quanto ingannevole, perché l’America è un Paese profondamente diverso da qualunque Paese europeo – persino dalla Gran Bretagna che, al di là della comunanza di lingua, è in realtà più simile ai Paesi del Vecchio Continente che non agli Stati Uniti” (Francesco Antinucci, Cosa pensano gli americani (e perché sono così diversi da noi), 2012).

Com’è noto, uno degli assi portanti della cultura americana è l’individualismo, conseguenza diretta dell’ideale di libertà, “da una parte intesa come diritto innato di ciascun individuo e possibilità di autorealizzazione o ricerca della felicità, che contribuisce a creare il mito dell’America come Paese difensore della libertà nel mondo; dall’altra il fallimento delle aspettative universalistiche con la vittoria dell’individualismo americano che sfocia per lunghi secoli nella discriminazione razziale e sessuale” (Greta Piroli).

Le cause che hanno generato questa diminuzione della sensibilità verso gli altri sono numerose e serie. La crisi economica, che ha interessato anche la nazione più ricca del mondo, ha mietuto vittime ed ha ridotto in povertà anche coloro che potevano permettersi un tenore di vita agiato. Ne discende un abbassamento della consapevolezza di essere membri di una collettività ed ha riacceso la corsa alla ricerca dell’affermazione di sé.

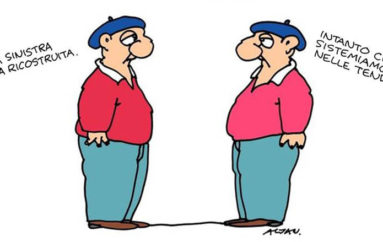

La fine della civility nella società americana non ci conforta. Grazie alla globalizzazione e alla comunicazione tecnologica anche le cattive abitudini si possono trasferire e ‘ripetere’. Non c’è bisogno di copiare le persone al di là dell’Oceano: freddezza, impazienza, rabbia sono ormai sensazioni comuni e diffuse anche nel nostro contesto sociale; l’incapacità di rapportarsi con gli altri in maniera pacata e disponibile è sempre più frequente; impostare la propria vita all’insegna dell’individualismo senza curarsi di chi ci è accanto è ormai un obiettivo sempre più spesso rincorso ed accettato.

Non abbiamo la civility nel nostro orizzonte culturale – perché non viviamo negli U.S.A. – ma non ci farebbe male applicarla!☺