La scandalosa sibilla

Le preziose: con questo titolo apro articoli che parlano di donne di ieri, l’altro ieri, oggi che, come le preziose del settecento hanno agito o vissuto per lasciare il testimone alle altre.

Il rischio che corrono gli argomenti iconici di un’epoca è che non siano più incisivi e urgenti come dovrebbero essere. La gente diviene come anestetizzata a certe tematiche e restia a continuare ad ascoltare o a formare un pensiero autonomo su di essi. Uno di questi è, indubbiamente, il tema del femminismo. Se, da una parte, sono stati fatti passi da gigante rispetto al passato, ancora si è ben lontani dal raggiungere la piena parità fra uomo e donna. L’urgenza dell’argomento è data da due elementi fondamentali: si tratta, anzitutto, della più grande disparità dell’umanità, poiché le donne costituiscono più della metà della popolazione e dunque della più profonda ingiustizia sociale. In secondo luogo, nonostante le vittorie del femminismo, le violenze sulle donne permangono, evidenziando così il fatto che esso non è diventato “uso e costume” della nostra società. È bene allora riprenderne le origini e restituire vigore all’argomento. In Italia, fra le prime donne che hanno intrapreso la lotta del femminismo, vi è Sibilla Aleramo.

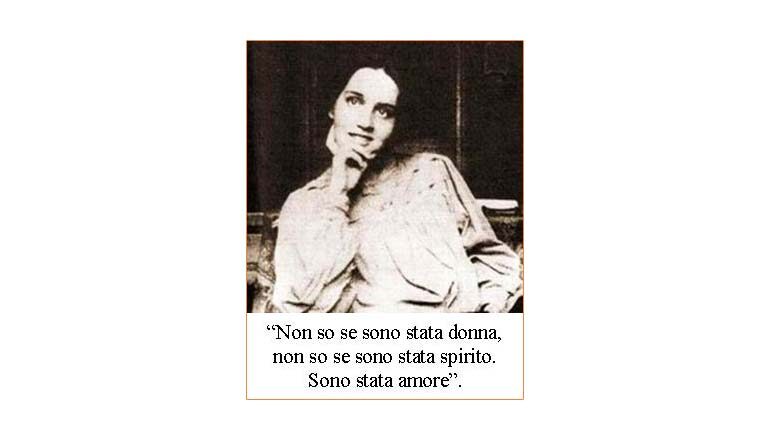

Dopo la morte, Eugenio Montale scrisse di lei “Sopravvissuta a tante tempeste, portava ancora con sé, e imponeva agli altri, quella fermezza, quel senso di dignità ch’erano stati la sua vera forza e il suo segreto”. Era nello sguardo, negli occhi, la sua indomabilità. Indomabili negli ultimi giorni come all’inizio, quando ancora si chiamava Marta Felicina Faccio. Nasce ad Alessandria nel 1876 con il nome di Rina Faccio, da una famiglia borghese che sarà per lei un primo approccio al dolore. La madre, infatti, è una donna fragile, quasi invisibile; spinta dalla delusione nei confronti della vita familiare e dalla noia, cade in depressione e tenta il suicidio: si getta dal balcone di casa, miracolosamente si salva ma soffrirà fino alla morte di disturbi mentali. Il padre, un ingegnere, è una figura autoritaria. Rina diventa una ragazza estroversa, affascinante e sviluppa una vera e propria adorazione verso l’ uomo: “L’amore per mio padre mi dominava unico. Alla mamma volevo bene, ma per il babbo avevo un’adorazione illimitata”.

A quindici anni Rina si innamora di un collega d’ufficio, un ragazzo di venticinque anni, Ulderico Pierangeli, il quale la stupra e la mette incinta: “un mattino fui sorpresa da un abbraccio insolito, brutale: due mani tremanti frugavano le mie vesti, arrovesciavano il mio corpo fin quasi a coricarlo attraverso uno sgabello, mentre istintivamente si divincolava. Soffocavo e diedi un gemito, che era per finire in urlo, quando l’uomo premendomi la bocca, mi respinse lontano”. Costretta a sposare l’uomo che ha abusato di lei, la vita di Sibilla si appiattisce. “Appartenevo ad un uomo, dunque? Lo credetti dopo non so quanti giorni d’uno smarrimento senza nome. […] Che cos’ero io ora? Che cosa stavo per diventare? La mia vita di fanciulla era finita. Il mio orgoglio di creatura libera e riflessiva spasimava”.

La disperazione la porta a tentare di uccidere quel corpo umiliato e quella mente troppo rumorosa. Quando qualcuno la salva da quella fine tragica, allo stesso tempo e involontariamente, la condanna. Dopo quel gesto il marito la crede una squilibrata da tenere sotto controllo. Ciò che permette a Sibilla di riscoprire la sua sfera di donna, oltrepassando quella di moglie, è la scrittura. “E scrissi, per un’ora, per due, non so. Le parole fluivano, gravi, quasi solenni: si delineava il mio momento psicologico; chiedevo al dolore se poteva diventare fecondo; affermavo di ascoltare strani fermenti nel mio intelletto, come un presagio di lontana fioritura”. Da questo momento Rina diventa in cuor suo Sibilla e comincia a esternare il suo dolore scrivendo ogni sua sensazione e turbamento in un taccuino che l’accompagna durante le giornate più malinconiche. Adesso spende tutte le energie per le parole e per Walter, così da non pensare ad altro. Tenta la separazione, non funziona. “La sua non era più gelosia, era un livore oscuro, era umiliazione, era mania di imporsi, come per sfida, vedendo affermarsi la possibilità della mia indipendenza”. Rina pensa nuovamente all’ipotesi della separazione. Questa volta il marito è molto chiaro: acconsente alla separazione, purché il figlio rimanga con lui. L’uomo che l’ha prima stuprata e poi portata all’altare – si chiamava matrimonio riparatore – che la soffoca per addomesticarla, non è solo violento, ma anche ottuso e pavido. Il che, per Sibilla Aleramo, è molto peggio. Così rinuncia a tutto, anche al figlio tanto amato, pur di salvare se stessa e diventare quello che voleva essere: una persona.

Rina si trasferisce nuovamente a Roma nel 1902: libera. Qui incontra nuovi uomini: dapprima il poeta Damiani, poi Giovanni Cena, direttore della rivista letteraria La Nuova Antologia, animatore di iniziative democratiche, con il quale instaurò un sodalizio culturale e spirituale. Fu durante questo periodo che Rina Faccio, guidata e supportata dal compagno e da altri intellettuali divenuti suoi amici, pubblicò il suo primo libro, Una Donna (1906), considerato il primo libro femminista in Italia.

“E incominciai a pensare se alla donna non vada attribuita una parte non lieve del male sociale. Come può un uomo che abbia avuto una buona madre divenir crudele verso i deboli, sleale verso una donna a cui dà il suo amore, tiranno verso i suoi figli? Ma la buona madre non deve essere come la mia, una semplice creatura di sacrificio: deve essere una donna, una persona umana appunto. E come può diventare una donna, se i parenti la danno, ignara, debole e incompleta, a un uomo che non la riceve come una sua uguale; ne usa come d’un oggetto di proprietà? Le dà dei figli coi quali l’abbandona sola, mentre egli compie i suoi doveri sociali, affinché continui a baloccarsi come nell’infanzia? Da che avevo letto uno studio sul movimento femminile in Inghilterra, in Scandinavia, queste riflessioni si sviluppavano nel mio cervello con insistenza. Avevo provato subito una simpatia per quelle creature esasperate che protestavano in nome della dignità di tutte. Per decidere in sé i più profondi istinti, l’amore, la maternità, la grazia. Sempre più il mio pensiero cadeva sulla parola, emancipazione (…), un fatto di cronaca m’indusse un giorno di scrivere un articoletto e a mandarlo a un giornale di Roma che lo pubblicò. Era in quello scritto la parola femminismo, e quella parola, dal suono così aspro mi indicò un’ideale nuovo. Vivere! Ormai lo volevo. Non più solo per me, per mio figlio, ma per me, per tutti”.

Era il 1906, le madri borghesi crescevano figli e andavano in chiesa, le altre lavoravano nelle manifatture dei tabacchi, nelle industrie tessili, nei campi, giornate lunghissime con la schiena piegata e una paga irrisoria. Erik Ibsen aveva già scritto Casa di bambola e dalla Norvegia il vento delle polemiche era soffiato su tutta Europa. Anche in Italia qualcosa sta cambiando: a Milano era attivata l’Unione femminile nazionale, di cui Sibilla Aleramo diviene fervida sostenitrice e nel 1908 Roma ospita il primo congresso nazionale delle donne italiane. Sibilla Aleramo vive autobiograficamente: ama il talento, s’infiamma generalmente di poeti, scrittori e artisti, prende ciò che vuole, non chiede altro che istanti di passione. Anche quando fanno male e bruciano di follia.

Giovanni Cena, poi lasciato per la “fanciulla maschia”, eletta a protagonista del romanzo Il passaggio, Dino Campana (indimenticabile il carteggio Un viaggio chiamato amore), Felice Damiani, Vincenzo Cardarelli, Giovanni Papini, Umberto Boccioni, Tullio Bozza, Anteo Zaniboni, Julius Evola… Da ultimo il giovanissimo Franco Matacotta. Famosa la storia d’amore tormentatissima con Dino Campana che richiederebbe una scrittura a parte. Questi i suoi amori.

Del resto l’amore, come recita il titolo di un altro suo libro (Amo dunque sono), è sempre stato l’unico punto fermo di una vita vorticosa, lo strumento con cui prende possesso del mondo e di se stessa. Senza nascondere nulla, anche a costo di confondere lettori e critici. In molti la giudicavano, Giuseppe Prezzolini la definì “lavatoio sessuale della cultura italiana”. (Oggi il caro Prezzolini, giornallista, docente universitario ma non per questo meno bigotto e maschilista, forse verrebbe denunciato!!!).

“Diversa da ogni altra, insostituibile, sola e di me stessa signora”. Risponde Sibilla.

Aver barattato il frutto del suo grembo per una libertà d’animo è stata una scelta che è toccata a lei per volere di una società patriarcale e violenta. Offre una diversità e differenza linguistica nelle narrazioni, partendo dal vissuto, ma trasportandolo come terreno in cui ogni donna si possa riconoscere. Non paragonabile ad altre scrittrici e letterate, le va riconosciuto l’aver accentuato la specificità femminile e l’aver subito capito che il conflitto di genere attraversa la storia.

“Alfine mi riconquistavo, alfine accettavo nella mia anima il rude impegno di camminar sola, di lottare sola, di trarre alla luce tutto quanto in me giaceva di forte, d’incontaminato, di bello […]. Alfine risentivo il sapore della vita, come a quindici anni”.☺