Il consumo di suolo in italia

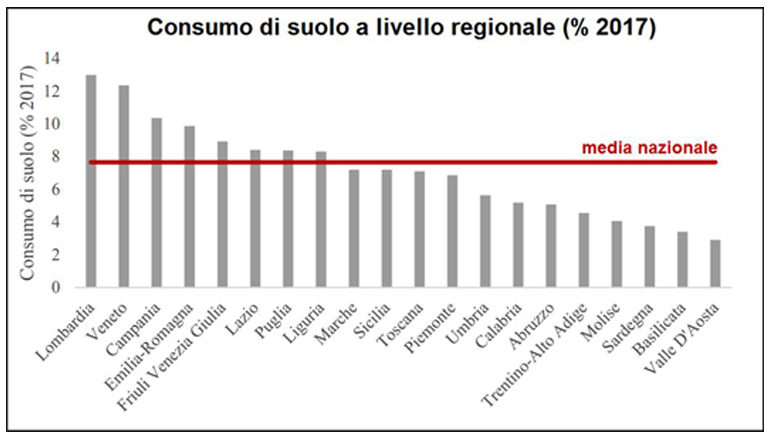

Continuiamo a consumare suolo, alterare il paesaggio, insidiare l’ambiente. Basta guardarsi intorno e riflettere su quanto sta avvenendo nelle singole regioni o province per rendersi conto delle ferite che abbiamo inferto al territorio e ai danni che stiamo facendo alla nostra stessa economia. I dati lo confermano e sono drammatici: con un aumento del 180% di consumo di suolo dagli anni ’50 ad oggi, la superficie naturale e agricola in Italia si riduce ogni anno, tanto che il nostro paese ha un livello di consumo di suolo tra i più alti d’Europa. Secondo i Rapporti ISPRA degli ultimi anni il suolo consumato è oltre il 7% della superficie, mentre la media europea è poco più del 2%. Sono dati che mostrano una prepotenza dell’ urbano sul rurale, un dilagare di funzioni non agricole nei campi, la perdita di un confine identitario che permetteva un dialogo reciproco tra città e campagna. E anche la produzione di cibo, l’economia e il lavoro ne risentono negativamente: non di rado le zone con più capannoni e cemento sono anche quelle con più disoccupati o con più lavoro precario. La situazione non è uguale in tutte le regioni: le più colpite sono quelle del Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Friuli).

Sepolti dall’asfalto e dal cemento per costruire strade, case, centri commerciali e capannoni industriali spesso rimasti vuoti, se ne sono andati negli ultimi trent’anni campi, pascoli e altri spazi rurali a vantaggio di uno sprawl che ha definitivamente rotto i confini tra l’urbano e il rurale, debordando nella campagna. Tra le regioni più virtuose, cioè che hanno consumato meno suolo in percentuale, ci sono il Molise, la Sardegna e la Basilicata, afflitte purtroppo da un’altra seria patologia: lo spopolamento.

La cementificazione e l’ abbandono, che apparentemente sembrano due fenomeni opposti, hanno determinato in modo convergente, dal Nord al Sud, una progressiva riduzione della superficie agricola, stravolgendo spesso gli assetti territoriali e paesaggistici. Dal 1956 al 2000 il consumo del suolo è passato da 8.700 a più di 21.000 chilometri quadrati, con un impegno pro-capite balzato da 170 a 340 metri quadrati; dopo il 2000 la situazione è ancora peggiorata, come dimostrano i rapporti annuali dell’ISPRA, l’ Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell’ambiente.

Che l’Italia stia perdendo terreni agricoli in un trend negativo e continuo è ormai un dato di fatto inconfutabile. Dagli anni ‘70, la superficie agricola utilizzata (SAU), che comprende seminativi, orti, arborati e colture permanenti, prati e pascoli, è diminuita di un terzo, da quasi 18 milioni di ettari a circa 11. Si tratta di un processo che non nasce oggi, che si è avviato concretamente negli anni ’60, in concomitanza con il boom economico. All’inizio ha preso la forma della costruzione di nuovi edifici all’interno e intorno ai centri urbani, snaturando la loro immagine. La pianificazione urbanistica è arrivata tardi (dove è arrivata) a regolare e contrastare questo fenomeno, che tuttavia era spinto dalla crescita demografica ed economica. Quindi si poteva capire, in un certo senso e in quel dato contesto. Poi la popolazione ha smesso di crescere, ma il consumo di suolo è continuato senza sosta. A differenza di quanto era avvenuto negli anni ’60 e ’70, il successivo processo di edificazione della campagna (dalle lottizzazioni, alle zone artigianali e commerciali, alle residenze turistiche), intensificatosi a cavallo del 2000, si è svolto essenzialmente entro un quadro di stasi o addirittura di declino demografico e di rallentamento della crescita economica. Ciò significa che si è consumato più suolo quando ce n’era meno bisogno, come dimostrano i grafici relativi a molti comuni: anche quando la popolazione diminuisce, aumenta il consumo di suolo, generando il paradosso della forbice con una linea che scende e l’altra che sale, meno popolazione, più consumo di suolo. Una forbice che ha tagliato risorse e opportunità di sviluppo, il contrario di quanto vanno dicendo i propugnatori di una modernità stanca e di un illusorio e spesso ideologico sviluppismo.

Il consumo di suolo ha significato, in primo luogo, alterazione del paesaggio, frattura del consolidato equilibrio tra città e campagna, nuovi costi ambientali in termini di gestione delle risorse naturali, ridefinizione delle identità sociali. Ne derivano danni all’agricoltura e al turismo, che invece dovrebbero rappresentare il primario orizzonte di rinascita per i piccoli paesi e le aree interne. Ci sarebbe bisogno di una inversione di rotta. Una sensibilità sempre più diffusa nella società spinge nella direzione di uno stop al consumo di suolo e anzi di una sua riduzione, come dimostrano i comitati nazionali e locali, sempre più diffusi, per salvare il paesaggio in nome della Costituzione italiana, che fissa tra i principi fondamentali la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione (articolo 9). Ciò deve costituire la base per ragionare su un nuovo modello di sviluppo, che parta dalle vocazioni autentiche di ogni area o regione, a partire da quelle che hanno ancora una buona dotazione di suolo, dalle aree interne e meno sviluppate, dove si possa attivare il patrimonio territoriale, mettere a frutto i valori storico-ambientali e praticare la partecipazione sociale, con l’obiettivo di superare quell’economia speculativa che si è progressivamente sostituita all’economia produttiva alimentando il paradosso della forbice, generando degrado e disoccupazione, spaesamento e perdita di fiducia.☺