Transizione energetica art. 16

di Andrea Barsotti

Estati più calde, eventi eccezionali, catastrofi ambientali, siccità cronica, sono alcuni dei temi che giornalmente ci sentiamo ripetere dai media. Ci stiamo abituando alle conseguenze di una crisi climatica che, se non contrastata, assumerà proporzioni tali da farci rimanere impotenti di fronte alle disavventure nelle quali saremo coinvolti. Abbiamo la presunzione di vivere in un habitat tutto nostro, fatto e costruito secondo le nostre necessità e bisogni. Non ci sentiamo parte di un sistema, ma titolari di un ambiente da soggiogare e piegare ai nostri bisogni e desideri. Soltanto se tenessimo conto della percentuale che rappresentano gli animali sulla terra, rispetto all’86,7% rappresentato dalle piante, forse potremmo recuperare un po’ di modestia all’interno della popolazione degli esseri viventi.

Ma la modestia non è della nostra specie, né le condivisioni e né le ripartizioni di benessere sembrano appartenerci, visto che il 20% della popolazione umana detiene l’80% della ricchezza e che di questo 20% lo 0,8% ne possiede più della metà (S. Mancuso, Fitopolis). Un rapporto del 2023 di Oxfam International, ha evidenziato “che i 10 uomini più ricchi del pianeta possedevano la stessa ricchezza combinata degli ultimi 3,1 miliardi di persone”.

È evidente quanto sia difficile conciliare le necessità di tutti, considerando l’istinto predatorio umano volto a catturare qualsiasi beneficio personale. L’uomo, come tutti gli animali di fronte alla difficoltà, si adegua e ricerca un ambiente più favorevole spostandosi. La tendenza, da qualche secolo, è di concentrarsi in città: nel 1600 la popolazione che viveva in contesti urbani era circa il 4%, mentre oggi, in continua crescita, siamo a circa il 55%; in Italia siamo al 72%, in Francia, Gran Bretagna e Spagna all’80%. È evidente che se la proiezione ci vede sempre più cittadini, sembrerebbe logico proiettare i nostri sguardi verso la realizzazione di città più inserite nel mondo attuale, pronte a fronteggiare le necessità umane più impellenti dal punto di vista della vivibilità e della salvaguardia della salute in genere.

Uno studio condotto nel 2021, Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities Worldwid, ha evidenziato come 167 megalopoli del mondo sono responsabili del 52% delle emissioni dei gas serra. Immaginandoci un immobilismo generale per combattere il riscaldamento progressivo, nei prossimi 50 anni si osserverà una migrazione di circa un terzo della popolazione mondiale, oltre 2 miliardi di persone, da zone inabitabili del pianeta verso le zone più fresche (qualcuno pensa ancora ad un blocco navale?).

Le città sono il luogo più colpito dalle variazioni climatiche in corso. Oggi viene calcolato un aumento medio globale della temperatura di circa 1,5/2 C° rispetto al periodo preindustriale; se il dato venisse riferito alle sole città il valore medio salirebbe a 6,4 C°. Soffermandoci solo sull’aspetto climatico, un’interessante proiezione del ETH di Zurigo illustra quale sarà il clima nel 2050 di una città tipo. Scopriamo quindi che il clima che troveremo tra 15 anni nelle nostre città è pari a quello che adesso c’è in una città situata a circa 1000 km. più a sud: a Roma ci sarà il clima che adesso c’è a Smirne, a Londra quello di Barcellona, a Parigi quello di Istanbul, a Madrid quello di Marrakech.

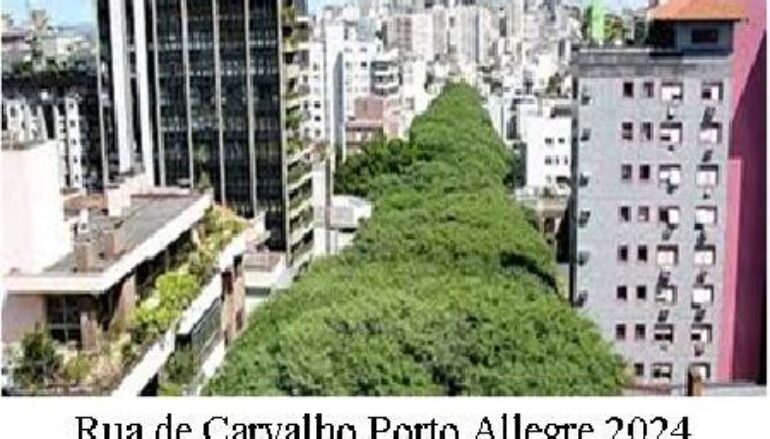

Quindi come modellare le nostre città affinché siano luoghi più sicuri ed ospitali? Come costruire le nuove città perché siano più vivibili e contribuiscano a contenere il riscaldamento del loro microclima e quello globale? La risposta la dovremmo cercare osservando la natura e individuando quali esseri viventi, senza spostarsi, hanno dimostrato di potersi adattare alle nuove condizioni; la risposta è ovvia: gli alberi (Fitopolis). Gli alberi ci potrebbero dare una grossa mano abbassando la temperatura mediamente di circa 2C°; contribuendo a rinfrescare la superficie con le proprie fronde; raffreddando l’ambiente con il trasporto dell’acqua per mezzo della evapotraspirazione; catturando l’anidride carbonica; producendo ossigeno; drenando il terreno con il filtraggio dell’acqua piovana; riducendo l’inquinamento acustico. Naturalmente perché gli effetti degli alberi siano efficaci, non dovremmo soffermarci a piantare centinaia di alberi, ma centinaia di migliaia. Questo comporterà una visione diversa delle nuove città, ma anche la rivisitazione delle vecchie. Le città non dovranno avere una progettazione specialistica dei quartieri, ma una distribuzione diffusa di verde. Bisognerà cambiare la mentalità che ci ha visto man mano sostituire il rispetto per la natura con il rispetto per l’ambiente. Ritornare al significato etimologico della parola natura, dal latino natus, dal greco physis: essere nato, principio di tutte le cose.

Le città, solitamente divise tra edifici, strade e spazi aperti dovranno lasciare spazio agli alberi. Gli spazi aperti, in parte già destinati al verde, ne dovranno accogliere di più, gli edifici dovranno essere sempre più verdi, ma la trasformazione rilevante dovrà essere prevista per le strade verdi. Sembra di proporre un progetto irrealizzabile quando si parla di strade verdi alberate prive di asfalto nei centri cittadini, così come apparivano le isole pedonali rispetto alle piazze degli anni ‘60 piene di auto parcheggiate.

In passato le città sono state trasformate con la costruzione di innumerevoli strade, soprattutto per dar spazio all’espansione della forte industria automobilistica che ha condizionato l’economia negli ultimi 70 anni. Oggi, per necessità più impellenti, per contrastare il riscaldamento del pianeta, dobbiamo svuotare le strade cittadine dalle auto per dar spazio alle vie degli alberi. Indubbiamente tutto questo comporterà grossi problemi e richiederà un forte cambio delle abitudini, ma è pur vero che se non si attuano politiche rivoluzionarie, volte a ridurre il riscaldamento del pianeta, avremo un brutto futuro.

Concludo riportando qui di seguito una riflessione del botanico saggista S. Mancuso: “..una specie in media vive 5 milioni di anni, l’homo sapiens è apparso circa 300 mila anni fa. Saremo in grado di vivere, come specie, altri 4,7 milioni di anni? Al momento sembra improbabile, visto quello che stiamo combinando. Se vivremo più di 5 milioni di anni allora il nostro grande cervello ci avrà permesso di vivere meglio e più a lungo delle altre specie e il suo apporto sarà stato un vantaggio evolutivo, se invece ci estingueremo, diciamo tra qualche migliaio di anni, allora avremmo dimostrato di essere, non la migliore, ma la più stupida specie che abbia mai abitato il pianeta Terra”.☺