Fermare la fine

È legittimo dire che la svolta profetica del pontificato francescano può essere il varco che apre a una nuova fase della storia della salvezza, e perciò della storia del mondo; può essere quella porta attraverso cui si possa – tutti insieme, a cominciare dai poveri – entrare nell’epoca nuova; potremmo chiamarla, ricordando il Vangelo, la “porta delle pecore”, l’ostium ovium. Questa visione può apparire troppo gratificante e criticata come troppo ottimistica, cadendo sotto il monito rivolto ai profeti che raccontano i loro sogni (Ger. 23, 27), che profetizzano secondo i loro desideri, che dicono pace e la pace non c’è (Ez. 13, 10).

Certo mi separerei a fatica da questa interpretazione del pontificato di Francesco, che me lo fa apparire come un pontificato messianico, che annuncia un tempo nuovo, ed un tempo che è questo. È l’ipotesi che ha alimentato tante speranze fin qui. Però anch’io ho paura che possa non essere vero, o forse non oggi. Allora azzarderei a dire che ci possa essere una seconda interpretazione del pontificato di Francesco, anche se più drammatica. La seconda interpretazione è che esso rappresenti piuttosto una forza frenante, l’ultima difesa prima della catastrofe, l’evento a sorpresa che impedisce che la catastrofe avvenga.

C‘è un passo messianico della seconda lettera ai Tessalonicesi, in cui Paolo dice che è in atto un “mistero dell’anomia”, che Gerolamo traduce in misterium iniquitatis. Ma Paolo parla proprio di mistero dell’anomia, che è insieme assenza di legge, distruzione, apostasia. Ebbene, questo mistero dell’anomia viene trattenuto da una forza che lo contrasta, che Paolo chiama katékon, “colui che trattiene”. È questa forza che fa da argine al mistero dell’anomia, e trattiene quello che Paolo chiama l’anomos: si tratta dell’uomo senza legge che pretende mettersi al posto di Dio, di un potere che si fa potere a sé stesso, sciolto da ogni legge, legibus solutus, dunque il potere assoluto; qualcuno l’ha chiamato l’anticristo. In una lettura fatta nel presente, questa figura dell’anomos, del “senza legge” potrebbe essere identificata nell’odierno potere globale, il potere che domina nel sistema della globalizzazione selvaggia; esso è senza legge, perché nessuna legge lo prevede, opera a un livello, quello internazionale, dove il diritto non obbliga se non i consenzienti e i patti sono stracciati uno dopo l’altro, dal protocollo di Kyoto al trattato antimissile, al patto per instaurare due Stati in Palestina, alle convenzioni sulla libertà dei mari e sul diritto dei profughi all’asilo; è un potere che governa abrogando le leggi, sregolando i rapporti, garantendo immunità e sicurezza solo al denaro e rendendo arbitra la guerra.

Stando a quel passo della lettera di Paolo, dovrebbe ergersi una forza che lo trattiene, che dovrebbe impedirgli di portare la storia al collasso, un katékon, appunto. Ma qual è questa forza? Secondo Tertulliano era l’Impero romano, che col diritto frenava le forze della distruzione. Secondo Karl Schmitt, si tratta di “una forza frenante in grado di trattenere la fine del mondo” ciò che secondo lui era stato l’Impero cristiano, la cristianità costantiniana. Ma oggi è la stessa Chiesa di Francesco che dichiara chiusa l’epoca della cristianità, e decide di uscirne. Invece potrebbe essere il pontificato di papa Francesco il vero punto di resistenza, la porta tagliafuoco che intercetta e trattiene le forze che obbediscono alla seduzione della fine. Prima che l’amore finisca, prima che la fede finisca, prima che venga meno la salvaguardia del creato, il mondo giocherebbe così ancora la sua carta fidando nella misericordia di Dio. Questo potrebbe essere il senso di questo pontificato.

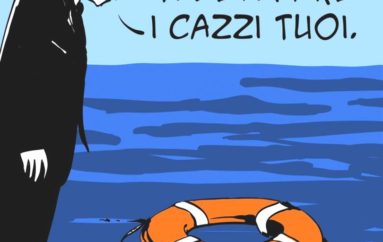

Del resto se ne sono visti dei segni evidenti. Era papa da poco, e da Lampedusa Francesco tratteneva l’Italia e l’Europa dal lasciare libero corso alle stragi nel Mediterraneo e le metteva in guardia contro il genocidio incombente nei riguardi del popolo dei migranti. Era appena cominciato il pontificato, e con una inedita iniziativa di preghiera globale Francesco riusciva a fermare la corsa verso la guerra contro la Siria, che avrebbe portato all’estremo il disastro già compiuto in Medio Oriente. Infine, rifiutandosi di riconoscere come riconducibile all’Islam l’estremismo terrorista, ha tolto fascine all’ incendio e ha impedito che precipitassimo in una guerra di religione, che sarebbe stata la guerra della fine. In questo senso la Chiesa di Roma, in dialogo con le altre religioni e Chiese, si è posta come forza frenante rispetto alla catastrofe annunciata, come un katékon simile a quello menzionato da Paolo. E nell’esercitare questa azione frenante, papa Francesco ha fatto intravvedere le linee della terra nuova, che possiamo oggi prefigurare ma in cui ancora non possiamo entrare.

Perciò il pontificato di Francesco, pur restando messianico per questo sguardo lanciato sul tempo nuovo, potrebbe leggersi come katekonico, o agonico, per la lotta ingaggiata contro le forze della distruzione, per salvare il futuro storico dell’umanità amata da Dio.

Se questo è vero, e se san Paolo ha ragione, tutto ciò spiega l’accanimento con cui papa Francesco è combattuto. Perché il katé- kon deve essere tolto di mezzo dalle forze di distruzione, che intendono compiere la loro opera fino alla fine. Allora la riforma della Chiesa non è solo per una Chiesa in uscita; inaspettatamente la Chiesa cattolica diventa il katékon che, come diceva Carl Schmitt, “trattiene la fine del mondo”.

Ma se questa è la parte che tocca alla Chiesa romana, essa non va subìta come un fato, come un destino, ma deve esplicitamente essere presa in carico da una cristianità consapevole. Se il ruolo storico è di fermare la fine, allora questo deve essere assunto come un compito. In questo caso, noi che facciamo?☺