Non si dà vita vera nella falsa

Nei Minima moralia – opera filosofica, 1951 – Adorno, tra l’altro, cerca di ricostruire l’alienazione dell’individuo nella ramificazione della vita quotidiana, mettendo in discussione i nostri rapporti con il mondo e con noi stessi. È critico nei confronti del capitalismo, che condiziona enormemente l’individuo, acuendone la solitudine, che è quella di cui noi stessi siamo non solo i testimoni ma anche le vittime. Inoltre, egli ci mostra che è praticamente impossibile in un mondo socialmente ingiusto vivere una vita vera, da un punto di vista etico e morale.

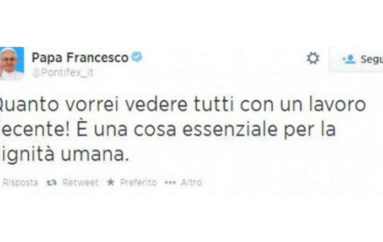

Non c’è dubbio che in questi ultimi anni avvertiamo maggiormente di vivere in un mondo alieno, non nostro; in un mondo in cui molti valori, punti fermi per decenni! – come ad esempio la solidarietà, la generosità, l’ascolto degli altri, la partecipazione disinteressata alla polis, la capacità e la libertà di critica come espressione e come contributo per un mondo migliore – non sono più praticati, perché a depotenziarli concorrono molti fattori, quali la precarietà della vita determinata dalla mancanza di lavoro o dalla disponibilità di un lavoro estremamente saltuario, insoddisfacente, tale da non farci prevedere una condizione di vita dignitosa. Soprattutto dopo la pandemia del Covid 19 si è fatta strada nell’animo delle persone (per esempio, nei rapporti interpersonali) non solo una indubbia insofferenza nei confronti del vissuto quotidiano, profondamente inappagabile, ma anche il convincimento che la società civile di oggi sia pervasa da un profondo senso di frustrazione.

Tutto questo è naturalmente ascrivibile ad un contesto storico/sociale, quale quello che stiamo vivendo, che pone al centro l’egotismo individuale, il successo economico, la quotidianità intessuta di banalità, superficialità, modelli di vita improntati ad una oziosa inattività intellettuale che fa davvero spavento, perché presagisce il nulla, la mediocrità, arrivando fino ad enfatizzare quell’ossimoro, cui si è assistito per esempio al festival di Sanremo – 7/11 febbraio scorso -, dove ai colori sgargianti, alle insulsaggini verbose, al frastuono dell’ eleganza insopportabile, alle apparizioni folgoranti di bellezze vacue, alla fragilità psicologica di taluni (vedi Blanco) ha fatto da contrappeso l’asprezza della quotidianità, nella quale la gran parte della popolazione del nostro paese rischia di affogare nell’insicurezza tra i marosi della povertà o nell’azzeramento di qualsiasi prospettiva di vita, intesa come la realizzazione, autenticamente concreta, dei princìpi della nostra Carta Costituzionale. Di qui, ci accorgiamo con dolore, ma non con rassegnazione che non conosciamo, che si fa fatica, lo ripetiamo con forza, dinanzi alle pubblicità feticistiche che ci vengono propinate, a vivere una vita autentica, condizionati come siamo…

Qualche giorno fa, camminando per strada a Lecce, a ridosso della stazione ferroviaria, ci siamo imbattuti in una famigliola di colore: i due genitori e due bambini, stanchi, di una stanchezza che la esanguità dei loro sguardi rendeva drammaticamente dolorosa. I genitori, giovani, esausti, con coperte umide sulle loro spalle; i due bambini con ai piedi scarpe molto più grandi per la loro età, che rendevano goffo e insicuro il loro incedere. I bambini non avevano la forza di alzare bene i piedi e camminare speditamente. Il rumore delle loro scarpe era quello dello strascinare i piedi, quello, cioè, di una deambulazione incerta e, sotto certi aspetti, anche, diremmo, pudica. Li abbiamo guardati, sorridendo, ma nello stesso tempo anche vergognosi dinanzi a loro, avvertendo chiaramente dentro di noi la consapevolezza di essere anche noi la causa del loro disagio, delle loro sofferenze, della loro ingiusta emarginazione. E questa famiglia di migranti sconosciuti è la raffigurazione delle ingiustizie che si abbattono sulle loro vite, la prova provata della colonizzazione e dello sfruttamento delle loro terre. È anche la rappresentazione delle storie delle fasce deboli e non abbienti dei loro paesi, pervicacemente sfruttati dall’Occidente, come pure da alcuni Paesi dell’Europa, e poi anche dal Nord del mondo.

La storia di questi paesi gronda sangue, è pervasa di violenze e di sfruttamento delle loro risorse; di aggressioni alimentate dalla voracità del neocapitalismo, che, oltre a distruggere le speranze di vita di queste popolazioni, si appropria dei loro territori con le lusinghe della filosofia neoliberista. È davvero vecchia questa storia della presunta superiorità civile e culturale del Nord del mondo rispetto alle altre realtà continentali. A questo punto siamo spinti a far cenno a Karl Marx, a Bertolt Brecht, a Mikail Bactim, ma non lo facciamo per non essere tacciati di essere di parte… Prendiamo a mò di esempio altri scrittori, altri volti, altre narrazioni, riferendoci questa volta a Franz Kafka.

Di Kafka tralasciamo, in relazione alle sue opere, l’interpretazione squisitamente religiosa per la quale i suoi personaggi sono interessati, come quasi turbati, da una colpa commessa, subendo per questa ragione il giudizio di forze arcane, di potenze oscure che li privano di una esistenza serena, libera, felice e, che potrebbe essere possibile in un’altra dimensione (e dove?), ma non in quella materiata nella quotidianità insopportabile. Interessa, invece, a noi in questo ambito l’aspetto squisitamente materiale, sociale, diremmo anche storico, per il quale arriviamo ad avere di fronte a noi nella narrazione kafkiana una umanità pervicacemente sfruttata dalla moderna società capitalistica/industriale che rende l’uomo profondamente infelice ed estraneo non solo a sé stesso ma anche a tutta la collettività. In particolare, ne La tana – 1923/1924 – in Racconti – Kafka ci presenta un personaggio ossessionato dall’ avvicinarsi di qualche nemico, che possa disarticolare e distruggere la sua esistenza, la sua vita. Di qui, la necessità incalzante di costruirsi una tana, un rifugio che sia inaccessibile a quanti attentano alla sua vita. L’ossessione di essere comunque scoperto e costretto a lasciare il suo rifugio lo perseguita di continuo, perché altri, anche animali, potrebbero scavarsi, accanto alla sua, una loro tana. All’interno della tana l’uomo, che si nasconde al mondo, si costruisce percorsi e gallerie, rimanendo sempre tormentato dall’idea di vigilare e di sorvegliare, talvolta anche da fuori, dall’esterno, la sua tana, perché non vi entrino i suoi nemici.

Di conseguenza, anche esiliandosi dalla vita attraverso la tana, nel personaggio non scompaiono mai né le sue apprensioni né le sue paure: “ (…) In realtà non vi è pace nemmeno qui, qui nulla è mutato (…) La fantasia non si ferma e io tengo effettivamente a credere (…) che il sibilo provenga da un animale, non già da molti e piccoli, ma da uno solo e grande (…) Ma forse l’animale sta scavando nella propria tana e in questo caso non posso nemmeno sognare una intesa. Fosse anche un animale così singolare che la sua tana potesse tollerare un vicinato, non lo tollera la mia, non tollera almeno un vicinato che si possa udire (…)”. – in Racconti, edizioni Mondadori, I Meridiani, Vicenza, aprile 1973, pp. 509/547.

Ecco, dunque, la condanna che pesa sull’uomo: estraneo a sé stesso ed anche incapace di affrontare il mondo, lui, sconfitto ed emarginato. Il buio e la paura sono l’orizzonte della sua esistenza.☺