Come un rasoio

Mi è stato chiesto di scrivere del ’68, della mia memoria sul sessantotto. Rispondo: ero una donna molto inquieta, appassionata di scrittura e d’insegnamento, vivevo in una piccola città con pochi fermenti. Con questo non voglio dire che non sentissi l’aria del mondo. Soprattutto sentivo il peso del passato e annusavo i segnali del futuro.

Vogliamo ricordare il mondo prima del ’68?

Non c’era l’aborto (conquistato come legge solo nel 1978), la pillola era vietata e fiorivano i cosiddetti “cucchiai d’oro”, ginecologi compiacenti che a fior di quattrini facevano abortire in studi privati. Aborti clandestini di classe e le meno abbienti, le povere si affidavano a mammane senza scrupoli rischiando la vita.

Non c’era il divorzio che si conquistò nel 1970. Tradire il marito era reato e non viceversa (salvo che non ci fosse stato uno status vivendi nella stessa casa con amante).

La situazione scolastica viaggiava sull’onda dell’autoritarismo e nozionismo puro e spesso anche in scuole superiori volavano schiaffi. L’università, tutta Croce e Gentile, era accessibile solo a chi proveniva dai licei. A Napoli dove ho frequentato l’Università, si raccontava che il professore di latino avesse dato come versione, per provocazione ovvia, un passo di Mao dal libretto rosso. Io stessa ho frequentato l’università fra l’ironia e la pesantezza di battute perché ero incinta, avevo la pancia (ho avuto due figli fra il secondo anno e la laurea) e allora non era concepibile. Le domande a volte erano a trabocchetto o esulavano dalla conoscenza della materia: un mio compagno fu mandato via perché non portava la cravatta in esame, e si sa che a Trento, dico Trento, un barone chiese ad un ragazzo, studente di Sociologia, poi capo del personale alla Fiat “Lei sa dirmi di che colore erano le calze del vescovo Raterio di Verona?”.

La famiglia viveva sotto lo schema del pater familias (questo fino al nuovo diritto di famiglia nel 75). Fino ad allora le norme che regolavano le relazioni tra i coniugi si basavano sul Codice Civile del 1942 che concepiva la famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, nei rapporti personali, patrimoniali, nelle relazioni di coppia e nei riguardi dei figli).

Nella sanità ad esempio abbiamo l’orrore: gli ospedali psichiatrici versavano in uno stato penoso prima che Franco Basaglia pubblicasse “L’istituzione negata”, un’inchiesta che vendette 60mila copie e che portò alla legge 180 dieci anni dopo. Bene, questa era la vita, per sommi capi, prima del’68.

Contro i poteri quotidiani

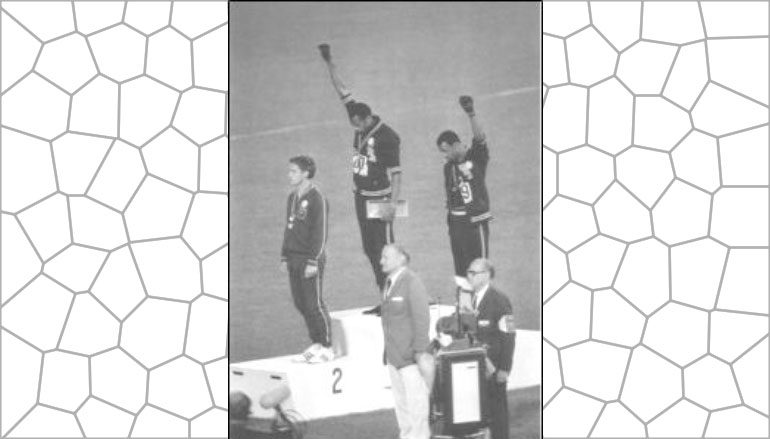

Marco Revelli ha scritto: “Ci sono state due rivoluzioni mondiali, una nel 1848 e una nel 1968. Entrambe hanno fallito, entrambe hanno trasformato il mondo”. E Arendt a proposito dei “tuoni” del ’68: “psicologicamente questa generazione sembra dappertutto caratterizzata dal semplice coraggio, da una sorprendente volontà di agire e da una non meno sorprendente fiducia nella possibilità di cambiamento” (Arendt, Politica e menzogna, Milano, 1985).

Oggetto della contestazione non è solo il potere statale, ma anche e soprattutto i singoli poteri quotidiani: dalla famiglia autoritaria al professore in aula al caporeparto nella fabbrica. Questi movimenti combattono qualunque forma di burocrazia, da quella statale a quella delle tradizionali organizzazioni dei partiti. All’apparato organizzativo della politica tradizionale contrappongono le reti informali dei comitati, le assemblee, la democrazia diretta.

Il movimento degli studenti rivendicava un mondo libero e pacifico e rifiutava i modelli tradizionali di vita imposti da politica, religione e scuola. Perseguiva valori egalitari, anti-borghesi, anti-autoritari e anti-militaristi, sotto l’influenza degli ideali espressi dal filosofo americano di origine tedesca Herbert Marcuse.

Negli stessi anni si sviluppò anche il movimento femminista, L’insoddisfazione femminile inizialmente si concentrò negli stessi gruppi studenteschi e sugli stessi ideali condivisi da questi ultimi: libertà di pensiero e diritti civili. Nel 1966 con la nascita di movimenti come la Women’s Intenational League for Peace, il Women Strike for Peace e la National Organization for Woman, le rivendicazioni femminili assunsero una portata autonoma e indirizzata all’ottenimento della piena uguaglianza tra i sessi. Ogni aspetto personale dell’universo femminista costituiva argomento di lotta, non solo il mondo del lavoro, ma anche quello della famiglia e soprattutto della salute.

Presa di coscienza

Io che facevo? Vivevo inquieta, ansiosa assorbivo, leggevo di tutto, applicavo nell’insegnamento quello che mi sembrava potesse cambiare il mondo. Come donna avevo letto e non con poca emozione Betty Friedan “la mistica della femminilità”.

Il problema consisteva nel disagio della loro condizione, del quale non riuscivano a trovare una causa, ma ne esprimevano i sintomi: “Talvolta c’era chi diceva: “Ogni tanto mi sento vuota … incompleta”. Oppure: “Mi pare di non esistere”. Talvolta questa sensazione veniva annullata con un tranquillante. Talvolta la donna pensava che tutto dipendesse dal marito o dai figli, o che quel che le occorreva era un nuovo arredamento, o un alloggio migliore o un amante o un altro bambino. A volte andava dal medico accusando sintomi che a malapena riusciva a descrivere: “Un senso di stanchezza … mi arrabbio tanto con i bambini da spaventarmi … (quanto di mio vissuto in quel libro, quanto dolore! Il vuoto, il disagio di vivere in una gabbia-famiglia che non aveva colore e personalizzazione ma simboli vuoti mi fece fuggire in anni dove esisteva per legge la patria potestà, uscii di casa e la pagai cara).

Il ’68 fu solo l’inizio di una rivoluzione che per quello che mi riguarda ha cambiato vita, costumi e modo di vivere: si deve arrivare alla fine degli anni settanta per raccoglierne qualche frutto. Ed infatti a Bologna lo feci e cominciò la seconda vita di Loredana.☺

(prima parte)